冬の朝、冷え切った浴室に足を踏み入れた瞬間の、思わず漏れるため息。冷たい便座に腰を下ろす前の、一瞬のためらい。そして、毎月の水道代の請求書を見て「またこんなに高いのか」と感じる、かすかなストレス。これらは、多くのご家庭で日常的に繰り返される、ささいながらも確実な不快感ではないでしょうか。

しかし、これらの悩みは単なる「不快感」では片付けられません。特に寒い浴室は「ヒートショック」という深刻な健康リスクを潜ませており、古いトイレは知らず知らずのうちに家計を圧迫し続けています。これらは避けられない我慢ではなく、解決すべき課題です。

その解決策こそが、最新の水回りリフォームです。そして、そのリフォームを驚くほど身近なものにしてくれるのが、2025年度に利用できる国や奈良県、そしてお住まいの市町村が提供する豊富な補助金制度です。

この記事では、奈良県で水回りリフォームを手がける専門家が、皆様のガイドとして、危険で不経済な毎日を、安全で快適、そして経済的な暮らしへと変えるための具体的な方法を徹底解説します。複雑に見える補助金制度を解き明かし、最大限に活用するコツを掴んで、賢く理想の住まいを実現しましょう。

第1章 浴室に潜む静かなる危険:家族をヒートショックから守るために

ヒートショックとは?そのメカニズムと危険性

「ヒートショック」とは、急激な温度変化によって身体が受けるダメージのことです。特に冬場の入浴時にその危険性は高まります。暖かいリビングから寒い脱衣所へ、そして熱い湯船へという一連の行動の中で、血圧がジェットコースターのように乱高下します。

具体的には、寒い脱衣所や洗い場では血管が収縮して血圧が急上昇します。その後、熱いお湯に浸かると、今度は血管が急に拡張して血圧が急激に低下します。この血圧の急変動が、心筋梗塞や脳卒中、失神を引き起こす原因となり、浴槽内での溺死事故につながるケースも少なくありません。これは厚生労働省や消費者庁も注意喚起している、非常に深刻な家庭内事故の一つです。

リスクが高いのは誰?家庭内の危険ゾーンをチェック

ヒートショックは特に65歳以上の高齢者に多いとされていますが、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を持つ方、不整脈のある方などもリスクが高いとされています。しかし、「自分はまだ若いから大丈夫」と過信するのは禁物です。家族全員の健康を守るという視点が重要になります。家庭内の主な危険ゾーンは、暖かい居間と寒い脱衣所・浴室との温度差です。この温度差をいかに小さくするかが、ヒートショック予防の鍵となります。

今すぐできる対策と、根本的な解決策の違い

ヒートショックを防ぐためには、ご家庭ですぐに実践できる対策がいくつか推奨されています。

- 行動による一時的な対策(無料でできるが手間がかかる)

◦入浴前に脱衣所や浴室を暖房器具で暖める。

◦浴槽にお湯をためる際にシャワーから給湯し、その蒸気で浴室全体を暖める。

◦お湯の温度は41度以下に設定し、湯に浸かる時間は10分までを目安にする。

◦浴槽から出る際は、手すりなどを使ってゆっくりと立ち上がる。

◦入浴前には家族に一声かけ、異変があった際に早期発見してもらえるようにする。

これらの対策は有効ですが、毎日入浴のたびに意識し、実行し続けなければなりません。「今日は暖め忘れた」「つい長湯してしまった」といった小さな油断が、大きな事故につながる可能性をゼロにはできません。

実は、これらの対策リストは、ご家族、特に高齢者を見守る側にとって、日々の精神的な負担、つまり「見えないストレス」を生み出しています。「おじいちゃんは浴室をちゃんと暖めたかな?」「おばあちゃんは湯船で倒れていないだろうか?」といった心配は、常に心の片隅に存在し続けます。

- リフォームによる恒久的な解決策(専門家が提案する安心の自動化)

この日々の不安を根本から解消するのが、リフォームによる「安全の自動化」です。一度設備を整えれば、毎日の細かな注意や手間から解放され、本当の意味での安心を手に入れることができます。

◦浴室暖房乾燥機:スイッチ一つで脱衣所と浴室全体を均一な温度に保ち、最も危険な温度差を解消します。

◦高断熱浴槽:お湯が冷めにくいため、追い焚きの回数が減り、熱すぎるお湯に設定する必要がなくなります。

◦断熱窓(内窓設置など):古い浴室の最大の熱の逃げ道である窓を断熱化することで、浴室全体の保温性を劇的に向上させます。

◦手すりの設置:血圧の変動によるめまいや立ちくらみが起きても、身体を支え、転倒を防ぐための命綱となります。

リフォームは単なる快適性の向上ではありません。それは、ヒートショックのリスク管理という日々の精神的な重荷から家族を解放し、手間なく自動的に安全を確保するための、最も賢明な投資なのです。

第2章 お金を流していませんか?古いトイレがもたらす経済的・衛生的コスト

数字が示す真実:新旧トイレの水道代比較

「トイレの水なんて、たかが知れている」そう思ってはいないでしょうか。しかし、その差は歴然です。1990年代のトイレは、1回の大洗浄で13Lから20Lもの水を使用していました。一方、最新の節水型トイレでは、その使用量はわずか3Lから5L程度です。

この差を年間の水道代に換算すると、驚くべき金額になります。試算によれば、古いトイレから最新の節水型トイレに交換することで、年間で最大約14,000円もの節約が可能です。これを20年間使い続けると、その差額は約28万円にも達します。これは、最新のトイレへのリフォーム費用を十分に賄えるほどの金額です。つまり、古いトイレを使い続けることは、リフォーム費用以上のお金を、文字通り「流し続けている」のと同じことなのです。

節約だけじゃない:トイレ技術の進化と衛生革命

2000年以降、日本のトイレ技術は「清潔さ」と「掃除のしやすさ」において、劇的な進化を遂げました。最新のトイレは、単なる節水器具ではなく、家庭の衛生環境を向上させるための先進技術の結晶です。

- 先進的な素材とコーティング技術: TOTOの「セフィオンテクト」やLIXILの「アクアセラミック」といった技術は、陶器の表面をナノレベルで滑らかにし、汚れの付着を根本から防ぎます。これにより、汚れがつきにくく、落としやすい状態が長期間持続します。

- フチなし形状: かつての便器のフチ裏は、掃除がしにくく、雑菌の温床でした。最新のトイレの多くは、このフチをなくした「フチなし形状」を採用しており、サッとひと拭きで掃除が完了します。

- 革新的な洗浄方式: TOTOの「トルネード洗浄」に代表される渦を巻くような水流は、少ない水量で便器の隅々まで効率的に洗い流し、洗浄力を飛躍的に向上させました。

- 自動化機能による快適性と衛生性: 人の動きを感知して自動でフタが開閉する機能、使用後に自動で洗浄する機能、そして気になる臭いを自動で吸引・脱臭する機能など、利用者の快適性と衛生面を両立させる機能が充実しています。

これらの技術革新は、私たちの生活に二つの大きな価値をもたらします。一つは、年間約14,000円という直接的な経済的メリット。そしてもう一つが、掃除にかかる「時間」という貴重な資源の節約です。古いトイレのフチ裏やこびりついた汚れをゴシゴシと磨く時間は、決して楽しいものではありません。もし、この掃除時間が週に10分短縮されるだけで、年間では8.5時間以上もの時間が生まれます。この時間を家族との団らんや趣味に使うことができると考えれば、新しいトイレへの投資価値は、金額以上に大きいと言えるでしょう。

さらに、掃除が楽になるということは、結果としてトイレ空間がより衛生的に保たれることを意味します。汚れが蓄積しにくい構造は、雑菌の繁殖を抑制し、家族全員の健康を守るという、目には見えない重要な健康上のメリットにも繋がるのです。

第3章 賢く使うための第一歩:2025年度 全国共通のリフォーム補助金制度を徹底解剖

水回りリフォームの費用負担を大幅に軽減してくれるのが、国が主導する大規模な補助金制度です。2025年度は、経済産業省、国土交通省、環境省が連携した「住宅省エネ2025キャンペーン」が中心となります。このキャンペーンは、省エネ性能の高い住宅を普及させることを目的としており、その一環としてリフォームへの手厚い支援が用意されています。

ここで非常に重要なポイントは、「子育て」という名称がついていても、リフォームに関しては世帯の構成に関わらず、すべての世帯が対象となるという点です。この機会を逃さず、賢く活用しましょう。

活用度No.1!「子育てグリーン住宅支援事業」

この事業は、2024年に実施された「子育てエコホーム支援事業」の後継制度で、水回りリフォームにおいて最も幅広く活用できる補助金です。ただし、制度の仕組みが一部変更されており、注意が必要です。

2025年度の重要なルールは、省エネ性能を高める3つの「必須工事」カテゴリーのうち、2つ以上のカテゴリーに該当する工事を実施しなければ補助の対象にならないという点です。

【3つの必須工事カテゴリー】

- 開口部の断熱改修(窓やドアの交換など)

- 躯体の断熱改修(壁、屋根、床の断熱工事)

- エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高断熱浴槽、節水トイレなど)

例えば、浴室やトイレのリフォームで「高効率給湯器の設置(カテゴリー3)」と「高断熱浴槽の設置(カテゴリー3)」を行っただけでは、1つのカテゴリーしか満たしていないため、補助の対象外となります。

補助金を受けるためには、これに加えて、例えば「内窓の設置(カテゴリー1)」といった、別のカテゴリーの工事を組み合わせる必要があります。この戦略的な組み合わせこそが、補助金を最大限に引き出す鍵となります。専門の事業者であれば、お客様のご自宅の状況に合わせて、最も効果的で補助額が最大化される工事の組み合わせを提案してくれるでしょう。

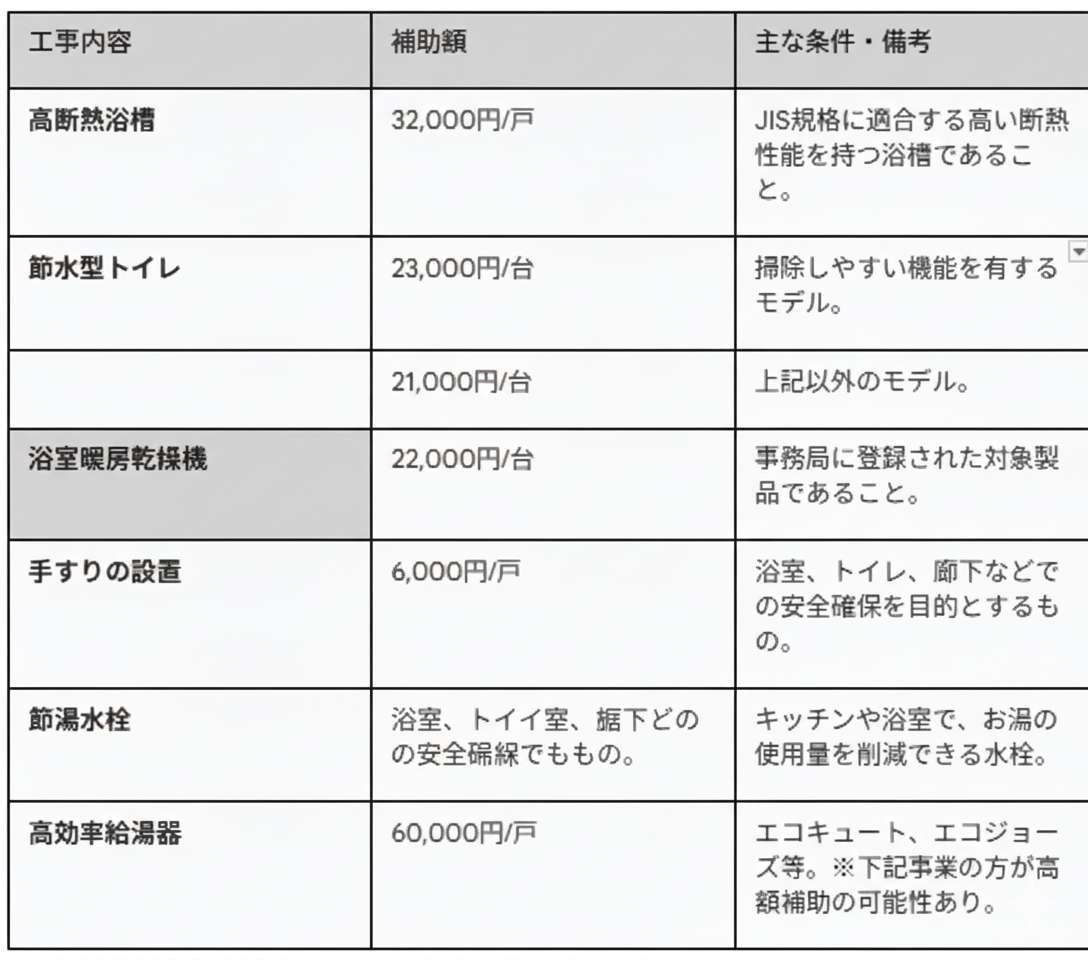

以下に、「子育てグリーン住宅支援事業」で対象となる主な水回り関連工事と補助額をまとめました。

給湯器交換の決定版!「給湯省エネ2025事業」

もしリフォームの主目的が「高効率給湯器(エコキュートやハイブリッド給湯器)の導入」である場合、こちらの専門的な補助金制度が断然お得です。

この事業では、給湯器の性能に応じて60,000円から、性能加算や古い電気温水器の撤去費用加算などを含めると15万円を超える高額な補助が受けられる可能性があります。

ここで専門家としてのアドバイスです。一つの給湯器に対して、「子育てグリーン住宅支援事業」と「給湯省エネ2025事業」の両方から補助金を受け取ることはできません。どちらの制度を利用するのが最適かは、リフォーム全体の計画と導入する給湯器の性能によって異なります。専門の事業者に相談すれば、どちらの制度がお客様にとって最も有利になるかをシミュレーションし、最適な申請プランを提案してくれるはずです。

第4章 地域ならではのメリット:奈良県内で使える独自の補助金制度

国の補助金制度を理解した上で、次に見るべきは、お住まいの地域が独自に提供している支援制度です。これらを活用することで、リフォームの自己負担額をさらに下げることが可能になります。

最強の節約術:「併用」のルールを理解する

補助金活用の最も強力な戦略は、国と地方自治体の制度を「併用」することです。原則として、国の補助金と、地方自治体が独自の財源で実施している補助金は、同じ工事に対して重ねて利用することができます。これにより、節約効果を最大化できるのです。

奈良県全域で使える「奈良の木を使用した住宅助成事業」

奈良県では、県産材の利用を促進するため、リフォームで奈良県産の木材を使用した場合に最大30万円の助成を行っています。浴室のリフォームで壁や床に木材を使用するなど、内装にこだわりのある方には魅力的な制度です。

市町村別のチャンス!エリア別・重点ガイド

お住まいの市町村によって、補助金制度の内容は大きく異なります。ここでは、主要な対応エリアにおける、水回りリフォームに直結する特徴的な制度をご紹介します。

- 橿原市にお住まいの方へ

◦注目制度: 「既存木造住宅省エネルギー改修工事等補助事業」

◦特徴: 最大50万円の補助が受けられるこの制度には、「窓の断熱改修工事」が必須条件として定められています。

◦活用戦略: これを逆手に取った戦略的な提案が可能です。寒い浴室の大きな原因は、断熱性の低い古い窓です。この窓の断熱改修(内窓設置など)をリフォーム計画の必須項目とすることで、制度の利用条件をクリア。これにより、脱衣所やトイレに設置する「暖房設備」も補助対象となります。まさに、ヒートショック対策にうってつけの補助金と言えるでしょう。

- 生駒市にお住まいの方へ

◦注目制度: 「住宅省エネルギー改修工事補助金」

◦特徴: 過去には、窓の改修を含む省エネリフォームに対して最大50万円の補助金が交付されていました。

◦誠実なアドバイス: 2025年度の募集については、一部情報では実施されていない可能性も示唆されています。補助金制度は年度ごとに見直されるため、最新の情報は必ず生駒市の公式サイトでご確認いただくことが重要です。もちろん、国の補助金制度は引き続き利用可能ですのでご安心ください。リフォーム事業者は常に最新情報をチェックし、お客様にご案内しています。

- 奈良市にお住まいの方へ

◦注目制度: 「介護保険による住宅改修費支給」

◦特徴: 奈良市独自のリフォーム補助金は空き家活用などに重点が置かれていますが、非 常に強力なのがこの介護保険の活用です。要介護・要支援認定を受けているご家族がいる場合、手すりの設置や段差解消、和式から洋式へのトイレ交換といったバリアフリー改修費用のうち、最大18万円(工事費20万円の9割)が支給されます。

◦活用戦略: 例えば、ご高齢のご家族のためにトイレに手すりを設置し、和式から洋式へ交換する工事を介護保険でカバーしつつ、同時に設置する新しいトイレ本体は国の「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金を利用する、といった賢い組み合わせが可能です。

これらの市町村ごとの制度の違いは、それぞれの自治体が何を優先しているかの表れでもあります。橿原市は「省エネと健康」、奈良市は「高齢化社会への対応」といった具合です。地域の事情に詳しい専門家は、こうした背景を深く理解し、お客様一人ひとりに最適な、説得力のあるリフォームプランと補助金活用戦略を立案します。

第5章 成功へのロードマップ:補助金申請をスムーズに進める5つのステップ

補助金制度は非常に魅力的ですが、その申請プロセスにはいくつかの重要なルールがあります。このプロセスをスムーズに進め、確実に補助金を受け取るための5つのステップをご紹介します。

ステップ1:登録事業者に相談する

国の補助金の多くは、個人が直接申請するのではなく、「事業者登録」を行ったリフォーム会社を通じて申請する必要があります。これは、制度を熟知し、適切な工事と書類作成ができるプロに任せるための仕組みです。もちろん、私たちのような登録事業者であれば、複雑な手続きはすべて安心してお任せいただけます。

ステップ2:リフォーム計画を戦略的に組み立てる

第3章で解説したように、どの工事を組み合わせれば補助額が最大になるかを考えることが重要です。専門スタッフがお客様のご要望とご自宅の状況を伺いながら、補助金を最大限に活用できる最適なリフォームプランを一緒に作成します。

ステップ3:必ず「工事着工前」に申請する

これは絶対的なルールです。ほとんどすべての補助金制度で、補助金の交付決定前に工事契約を結んだり、工事を開始してしまったりすると、補助の対象外となってしまいます。まずは専門の事業者に相談いただき、申請手続きを進め、自治体や事務局からの「交付決定」の通知を待ってから、正式な契約・着工となります。

ステップ4:早めに行動する(予算には限りがあります)

多くの補助金は「先着順」で、年度の予算上限に達した時点で、公式の受付期間内であっても締め切られてしまいます。特に人気の制度は夏から秋にかけて予算が尽きることもあります。リフォームを検討し始めたら、できるだけ早く相談を開始し、申請準備を進めることが成功の鍵です。

ステップ5:必要な記録を確実に残す

申請には、工事前と工事後の写真、導入した製品の型番がわかる書類や性能証明書などが必須となります。うっかり工事前の写真を撮り忘れると、それだけで補助金が受けられなくなることもあります。信頼できる事業者であれば、こうした必要な記録の管理も工事プロセスの一環として徹底しており、お客様が書類の心配をすることなくリフォームを進められる体制を整えています。

専門家へのご相談時チェックリスト

- 「私の家の場合、国と市の補助金をどう組み合わせるのが一番お得ですか?」

- 「申請手続きはすべてお任せできますか?」

- 「申請から交付決定まで、どれくらいの期間がかかりますか?」

結論:住まいと暮らしの質を変革するリフォーム

寒いお風呂、古くて不経済なトイレ。これらはもはや「仕方ない」と我慢するものではありません。ヒートショックのリスクから家族を守り、無駄な水道代を節約し、日々の掃除の手間を減らすことは、現代の技術と賢い制度活用によって十分に可能です。

この記事でご紹介したように、2025年度は国と奈良県の各自治体が、皆様の快適で安全な暮らしを力強く後押ししています。複雑に見える補助金制度も、その仕組みを理解し、戦略的に活用すれば、憧れの水回りリフォームを驚くほど現実的な価格で実現できるのです。

冬の寒さを恐れることなく入れる暖かい浴室。少ない水でパワフルに洗浄し、掃除も簡単な最新のトイレ。その快適な毎日を手に入れるための第一歩を、ぜひ踏み出してください。

「もう一年、この寒いお風呂で我慢しよう」「古いトイレの水道代は仕方ない」と諦める必要はありません。

お客様のご自宅に最適なリフォームプランをご提案するだけでなく、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの補助金活用戦略を立案し、その実現を全力でサポートします。